中国经济导报记者|张守营

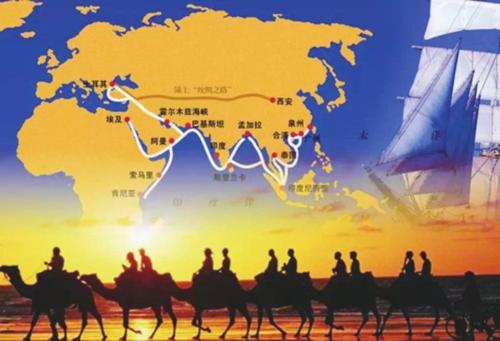

自“一带一路”倡议提出后,国内外对其开展了热烈讨论,进行了许多深入研究。究竟应该如何认识“一带一路”的内涵和意义?日前,在由中国社会科学院国际研究学部举办的“《“一带一路”与中国发展战略》发布会”上,该书主编全国政协委员,中国社会科学院学部委员、国际研究学部主任、中国亚太学会会长张蕴岭表示,“一带一路”是中国扩大和深化对外开放、构建开放发展新格局、践行合作共赢理念的一个大战略。因此,必须从大战略的高度来认识,从大区域和全球的视野来审视,从更长远的发展来规划和推进。

“一带一路”彰显中国“新型大国观”

张蕴岭表示,总括起来,“一带一路”体现了中国的“新型大国观”。中国已经崛起成为大国,向强国迈进。世界都很关注,中国成为大国、强国会干什么?尽管中国一再宣示,坚持走和平发展的道路,不走传统大国崛起争霸、称霸的老路,但怀疑者不少。产生怀疑也不难理解,哪有一个大国会和平崛起,不搞扩张的?“一带一路”倡议是一个明确的答案,因为所倡导和推动的是开放、合作、发展与和平,而不是扩张、争霸或殖民。

其次,它们体现了中国的“新型合作发展观”。开放发展是一个大趋势,但事实表明,光有开放不行,还需要合作。合作发展不同于传统的援助,它所提倡和推动的是共同参与,共同建设,共享成果,“一带一路”的倡议就是要把中国发展的能动性与外部世界发展的需要连接起来,把各国的国内规划与外部的建设连接起来,把本国资源能力与国际融资支持连接起来,在“一带一路”这个大平台上实现共谋发展,共同建设和共享红利。

还有,它们体现的是中国的“新海洋秩序观”。中国提出“21世纪海上丝绸之路”倡议,一则是为了推动中国与沿海相关国家的合作发展,二则是为了推动新海洋秩序的建设。西方大国崛起倚重的是海洋霸权。人们担心,中国要做海洋大国,必然要谋求海洋霸权。但“21世纪海上丝绸之路”的核心是推动沿海国家的开放、合作与发展,是基于保障海上航行自由与安全的合作型海洋秩序建设。

最基本尺度是互联互通和贸易投资便利化

中国构建的现代丝绸之路战略与中国所倡导的亚太自贸区将形成广阔的经济合作空间,即泛欧亚大陆加上亚太地区,这个空间几乎涉及了全球各主要大洲和三大洋(太平洋、印度洋和北冰洋)。现代丝绸之路战略是中国与泛欧亚大陆空间的新型链接范式,而亚太自贸区则是中国与亚太地区的新型链接范式,这两个链接范式的结合部就是中国。

中国社会科学院中国边疆研究所所长刑广程认为,中国现代丝绸之路战略最基本的内容就是互联互通和贸易投资便利化,在有条件和有可能的地区,中国会适当地提出构建自由贸易区的设想。但中国最好不要将其视为构建现代丝绸之路战略的常规选项,因为并不是所有国家都做好了与中国建立自贸区的心理和制度上的准备。中国现代丝绸之路战略的基本目标是追求在泛欧亚空间形成利益共同体和命运共同体。在现代国际经济秩序呈碎片化趋势的状态下,利益共同体和命运共同体应该成为经济全球化的灵魂,而互联互通和贸易投资便利化则是经济全球化和经济区域合作的黏合剂。互联互通和贸易投资便利化是现代丝绸之路战略构建的最基本尺度。

奠定世界互联互通的物质基础

兰州大学中亚研究所曾向红教授则认为,在阐释“一带一路”构想时,不能将“一带”或“一路”仅想象为一条线状的贸易或运输通道,而应该将其视为可促进沿线国家发展的带状区域。正如习近平同志在提出“一带”构想时指出的,期待“一带”能“以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作”。“一带”构想预期,通过铁路、公路、航空线路的开辟,将带动沿线及附近地区的人口迁移、资源开发、城市化建设等,进而推动沿线各国或各地区形成一种集束式的发展态势,而“一路”同样可以借助港口、水路、海运的建设和运行推动沿海地区的发展。“一带一路”可能推动形成的经济发展走廊,类似于著名历史学家欧文·拉铁摩尔所注意到的长城在促进农耕文明与游牧文明之间交流与融合过程中所发挥的文明走廊的作用。

尽管“一带一路”构想拟议中的项目并非全部属于洲际或跨地区性合作项目,但当这些项目嵌入沿线国家既有或规划中的基础设施网络,“一带一路”构建将成为洲际发展走廊的组成部分,最终带动“一带一路”沿线国家与地区不同步但较为均衡的发展。不仅如此,通过与其他世界大陆桥或走廊的互联互通,“一带一路”可以实现拓展,不仅可以辐射亚欧非大陆,甚至可能与北美、澳洲等大陆的基础设施相连。那时,基础设施带来的世界的互联互通,将为赵汀阳(中国社会科学院哲学研究所研究员)称之为“天下制度”的世界秩序奠定一定的物质基础。

“一带一路”的“取景框”须是全球视野

作者:

张守营