编者按

西藏,在人们的印象中是遥远的雪域高原,是艰苦之地贫穷之乡。但如今,这些刻板印象可以部分抛入历史的垃圾桶了。在两代人的援藏建设中,西藏正在变成一个更有魅力的地方,一个生活更便利的地方。从本期开始,本报将对《西藏纪行》进行连载报道,让读者看到一个不一样的西藏。

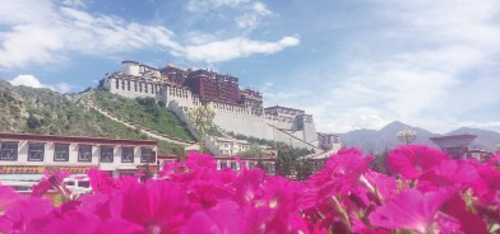

秋实

带着一点畏惧,带着一点探险,带着一点挑战,更带着一点责任,十多年后,2017年8月28日,第三次步入雪域高原,我们代表单位赴藏签署党建援藏协议。

短短十多年,西藏的变化用日新月异来形容,一点不过份。记得十多年前,整个拉萨几乎找不到带电梯的酒店,当时我高原反应厉害,但仍然必须爬楼梯入住;八角街当年也相当陈旧。而现在酒店全是带电梯,八角街修旧如旧,高原上西藏风情的路灯点缀,星星点点,仿如徜徉在天街。来不及深入了解,感觉这里除了移动手机仍然使用3G之外,硬件设施与内地没什么两样;除了缺氧之外,感觉什么都不缺。

其实与这里的援藏人员稍深交谈,他们缺氧不缺精神的“老西藏”精神,才真正让人感动。他们献了青春献终生,献了终生献子孙。此行与我们协同工作的侯先生、刘先生、万堆先生等都是“藏二代”。侯先生告诉我,他父母是军人,老家在河北,从小在西藏长大。现在河北成了他们回不去的乡愁,退休也仍然没法回去,因为身体各方面条件已适应了高原,而高原的平均寿命只有六十多岁。不过,侯先生告诉我,人才留不住,随着援藏政策的深入,很多硬件设施得以改善,但因无人会使用,很多单位的高精仪器都没有拆封,更不用说提高技术水平了,软件设施与内地相差还是很远。他说在藏不能生病,这里医疗条件让人不敢恭维,医院病历见得少,重疾病疗养基本上都要回成都。听着听着,觉得肩负的责任好大好大,但我又能为他们做些什么呢?高原反应头疼袭来,留下深深的思索……

雪域高原的念想

——西藏纪行之一

作者:

秋实/供图