陈川生

美国知名学者萨瓦斯在其名作《民营化与公私部门的伙伴关系》的开篇中,引用哲学家叔本华的话:“所有伟大思想都要经历3个发展阶段——第一阶段被视为异端邪说受到嘲笑,第二阶段遭到激烈的反对,第三阶段成为不言自明的真理”。

公共部门民营化思想已在当今国内外政府治理领域遍地开花,公私合营成为政府解决公共项目运营资金难题的有效抓手。政府的积极性来自对自身资金压力的缓解,民营企业资本的参与动机在于提供优质产品和服务的同时,获取稳定收入并开展其他市场业务。

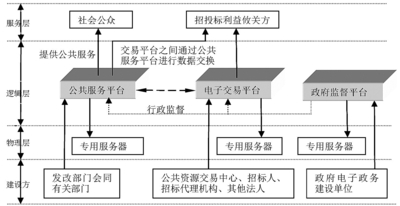

电子招标投标系统的建设也是这样。依据电子招标投标办法的规定,我国的电子招标投标系统由公共服务平台、交易平台和监督平台组成。

电子招标投标办法规定,各级公共服务平台按照由政府主导、共建共享公益服务的原则组建。但在实践中,除了认识问题外,地方政府建设公共服务平台的最大问题是缺乏建设资金,包括建设平台系统的资金和后续维护运行的资金。建设电子公共服务平台与一般政府采购的货物和服务不同,购买平台建设硬件软件属于货物采购,建设后的运行管理属于服务性采购,建设并运行的电子公共服务平台是为社会公众提供服务的公共产品。公共服务应当是免费的。

但是,鉴于电子公共服务平台运行维护需要长期资金投入,政府财政不可能长期为其运行投入资金。针对这种状况,必联电子商务科技有限公司董事长吴树贵在一篇文章中建议,“在平台运营初期做好顶层设计,做好数据基础建设,使平台不仅具备处理海量数据并从中获取有价值信息的能力,还要具备整合分析的能力和产品化的能力”。

要通过大数据的经营补偿平台的建设经营费用。但是,地方政府平台一则数据有限,二则缺乏相应人才,找不到补偿费用的好办法。为了维护平台运行,一些地方政府在提供公共服务时,通过强制购买CA证书、强迫实行会员制等办法补偿运行费用,原来应当发布公告、抽取专家等免费服务变为有偿,虽然政府对其中还有补贴但仍然引起不满,这也阻碍了电子招标方式的推行。更重要的是,此举有可能形成地区封锁,这与建设电子招标投标系统实现互联、互通、资源共享、公共服务实现统一规范大市场的初衷相背离。

针对建设电子招标投标系统规范市场的迫切性,以及地方政府缺乏资金的现实性矛盾,地方政府可以采取PPP模式提供公共服务的思路,通过BOT建设方式建设政府公共服务平台。

PPP模式资金回收的方式有3种,第一种是项目本身具有资金偿付能力如废水处理等;第二种是准有偿回收如桥梁隧道等项目一般政府回购;第三种是属于非经营性、非自偿性、公益性的项目,需要政府提供通过优惠政策的其他关联项目予以补偿。电子招标公共服务平台的项目建设属于第三种。

第三种办法能否成功的关键,是选择合法的补偿点。

依照政企分开思路和通过竞争提供技术进步动力,电子招标投标办法要求公共服务平台和交易平台应当分设,交易平台应当由市场主体通过竞争方式建设并在任何地方交易中心及其公共服务平台对接并独立进行交易。但是,由于技术层面的专业性,某交易平台一次建成后,评标专家、监督部门都需要专业培训并形成习惯和先发优势。因此,交易平台和服务平台对接运行后,只要不出现大的技术或服务障碍,考虑到更新成本和项目服务的不可间断性,政府有关部门在交易平台在该交易中心交易时非常慎重和稳定。

地方政府可通过招标方式与有竞争力的运营商签订合作。合同可以约定,政府公共服务平台的硬件、软件建设和运行维护费用由中标运营商支付,建成的公共服务平台由政府主办,中标运营商无偿提供服务,所有公共服务向公众开放,不得收取任何费用。作为投资回报的补偿形式,政府允许中标运营商在约定期间内在本地公共资源交易中心优先使用中标运营商开发的交易平台,在招标投交易中向交易方收取一定费用,之后公共服务平台系统无偿移交地方政府。

依据全国各地地方政府推行电子招标的经验,采取该类模式,政府电子招标公共服务平台免费向公众和社会开放,群众满意;电子招标的一个优点是无纸化操作,在纸质招标中投标人在投标中编制纸质投标文件,一般需要2000~3000元的印制费,采购电子招标后,投标人只需向交易平台缴纳其中一部分费用,投标人满意;中标公司在此期间回收投资并有一定盈利,投资方满意;政府没有出一分钱实现了招标电子的运行和管制。这有利于在加强监督的同时,降低直接和间接的监督成本,政府满意,并实现利益攸关方的多赢。

总之,改革创造了红利。当然,改革也要付出成本和代价,对招标利益攸关方而言,应从改革大局出发,只要有利于国家发展,有利于地方经济发展和市场环境改善,本单位得失不应成为阻碍电子招标发展的障碍。

(作者单位:中国招标投标协会)

用PPP模式推进电子招标投标系统建设

作者:

陈川生