上海西南,杭州湾畔,矗立着一座现代化特大型石油化工企业——中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称上海石化)。近年来,上海石化积极贯彻科学发展观,转方式调结构,坚持走内涵发展之路,着力提升发展的质量和效益,向着“国内领先,世界一流”炼化企业的目标不断迈进。

绿色环保打造“碧水蓝天”

上海石化高度重视绿色环保工作,近几年在污水治理、异味整治、清洁生产等方面打出环保“组合拳”,努力打造绿色化工企业。2013年,上海石化根据中国石化集团公司统一部署,启动“碧水蓝天”环保项目建设,至今年下半年,36个“碧水蓝天”计划项目全部完成,总投资超过10亿元。

今年7月份,上海石化“碧水蓝天”项目之一的“外排污水提标升级改造项目”投入运行,与去年投用的“外排污水深度处理及回用工程二期项目”珠联璧合,经过指标监测,COD均值降至35.25毫克/升,氨氮均值降至2.15毫克/升,优于《上海市污水排放综合标准》规定的“COD浓度60毫克/升以下,氨氮浓度10毫克/升以下”的一级标准,用于养鱼毫无压力。同时,污水回用率从5%提升到32%。每年的COD、总氮、总磷排放,将分别减少372吨、43.8吨和16吨,最大限度地实现了外排污水的“量减质升”。

作为“中华环境友好企业”之一,上海石化努力地鞭策自己,下决心治理大气污染,剑锋直指厂区异味。

由于以前设计的排污(吹扫)阀、含油污水井、地漏等,都是敞开式。对此,上海石化分区、分片,每根管线、每个角落,开展地毯式检查,然后针对各自特性,或加装“丝堵”,或加盖密封等,解决泄漏问题。同时,企业在大规模的设备大检修中,严格把住“油不落地、气不上天”的关口。设备退料后,在氮气吹扫前,增加蒸汽蒸煮和热水冲洗过程,把剩余物料送至含油污水系统回收利用,整个过程全部密闭排放。在2016年的30多套生产装置检修停车中,做到物料全回收,为G20杭州峰会的优良空气质量作出了贡献。

上海石化还成功应用先进设备的泄漏检测和修理技术(LDAR技术),截至2015年底,全面完成密封点采集建库工作,总数达63.53万个。全面查漏攻坚,使上海石化LDAR技术走在上海市乃至全国的前列。今年1~10月,累计测点逾128万个,查出泄漏点1725个,并对其中的1507个泄漏点进行了修复。

据上海市权威部门监测,上海石化所在的金山城区的大气质量一直保持在优于国家二级标准的水平,排名上海市前列。

上海石化还致力于生产高品质的清洁油品。从2009年开始为上海世博会的举办生产沪IV标准(对应于欧IV标准)的清洁油品,2011年6月,上海石化生产的欧V标准柴油,成功投放香港市场。目前,上海石化已具有年产欧V标准汽油265万吨、欧V和欧IV标准柴油600万吨的生产能力。

创新发展打造企业活力

上海石化注重创新发展,不断提升发展活力,让40多年历史的企业焕发出了蓬勃生机。

今年以来,上海石化持续完善新产品MPRC(生产、研究、销售、客户)模式,调整产品结构、拓展海内外市场,把新产品打造成为一支创效奇兵。今年以来,共生产新产品40个品种,产量超过10多万吨,毛利增长近九成,特别是高温蒸煮CPP膜专用料等产品,被客户成功用来替代进口同类产品。

上海石化近年来若干科研攻关项目入选中国石化“十条龙”,“PAN基碳纤维成套技术开发”取得新进展,碳纤维销量逐渐放大,应用领域不断拓宽,碳纤维抽油杆和齿轮等已进入实际应用。

上海石化与高等院校、科研机构合作,成功应用超重力脱硫技术,提高炼油装置尾气中硫化氢的脱除效率;研制并试用国产高选择性YS-8810银催化剂,使乙二醇装置58个月节约乙烯原料9.08万吨,平均每年降本超亿元。

在创新道路上,上海石化勇于尝试新事物,增添新活力。2013年,成为上海市碳排放试点交易首批参与企业;2014年,与上海市环境科学研究院签约,成为沪上首家依托专业环保研究机构量身定制VOC减排方案的石化企业;2014年,设立金贸国际进驻上海自贸区,第一年便交出商品贸易量67万吨、实现利润880余万元的“成绩单”,如今已成为上海石化在自贸区的一个“窗口”。

上海石化十分重视技术进步,特别是在能源深度利用方面,不遗余力。

在向精细化方向延伸,目前,已形成聚合级异戊二烯、化学级异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯4种产品以及下游异戊烯、高纯度戊烷、芳樟醇系列三大类产品,它们可广泛应用于橡胶、化妆品、农药、维生素E、路标漆、香精香料等领域。其较为完整的碳五系列产品产业链,使上海石化炼油化工一体化的综合优势得以体现,并为国家石油资源的综合利用和精细化工的发展作出了贡献。

此外,通过装置消缺、精细管理、燃料优化、设施改造等措施,大量回收利用火炬气,每年都相当于节约数万吨标煤。火炬气作为燃料气使用,置换出其他宝贵的优质资源,使技术经济指标有了质的飞跃。

信息化打造智能工厂

今年,上海石化综合统计信息管理系统投入运行,由于在数据采集、系统集成、数据处理、报表发布和数据应用等方面得到有效提升,上海石化统计信息化水平更上一层楼,为企业生产经营、管理决策、成本核算、技经指标考核等相关系统提供了强有力的数据支撑,也为上海石化建设“国内领先、世界一流”炼化企业奠定了数据管理基础。

上海石化致力于信息化带动工业化的建设和应用,2012年荣获国家级信息化和工业化深度融合示范企业称号。

上海石化于2001年建成千兆主干网络后,2004年企业资源计划系统(ERP)上线,至今已经形成过程控制系统(APC群)、生产执行系统(MES)、生产计划优化系统(PIMS)、实验室信息管理系统(LIMS)等专业平台。这些系统,共享信息、齐头并进,在企业各个领域发挥独特功效,并产生了良好的管理效益、经济效益。

上海石化在信息化与工业化的深度融合中,主要体现在三方面。

与经营管理融合,向高效管理要效益。ERP系统,是上海石化最大型最完备的数据共享平台,可提供合理安排生产计划、有效控制成本、及时分析财务状况等应用功能,涵盖了经营管理各个领域,成为该公司经营管理中名副其实的“好管家”。

比如,将炼油改造工程从项目立项、计划到执行等整个建设的“生命周期”,全部纳入到了ERP系统中,实现了项目进度、费用、质量的刚性控制,因此,仅用了700天时间,就建成并投产了投资额达63亿元的工程项目。装置早建成,早投产,就能早创效,这是最大效益。

ERP系统的应用,推进了上海石化扁平化管理、专业化管理,使该公司实现了财务、物资供应等一级管理,销售、设备管理、生产调度、人力资源等条线的管理层次也大大压缩。

与生产执行融合,向精细管理要效益。上海石化精心打造以MES、PIMS、LIMS等为核心的生产执行系统建设,实现了质量管理、计量统计的扁平化管理,并提供精细管理平台,使产品结构进一步优化,产品质量进一步提升。

与生产过程操作融合,向管理自动化要效益。通过APC系统,提升装置生产操作的管理自动化水平,达到挖潜增效目的。上海石化的APC技术应用始于1995年,经过20年的不懈努力,APC技术使产品产量、质量都显著提高,装置自动化水平迈上新台阶,在中国石化系统处于领先地位。

公众开放日增进互信

长期以来,石油化工行业蒙着一层神秘的面纱,社会公众知之甚少,却又谈“石化”变色。而石化企业严格的安保措施和门禁制度,使社会公众缺少了解石化企业的渠道。

上海石化通过举办公众开放日活动,有序邀请周边各界人士走进企业,实地参观工厂的日常运作,普及石油化工知识,并举行座谈会,认真听取意见,真诚接受监督,搭建起了一座企业发展与社会公众关注的良性互动桥梁。

根据中国石化集团公司“开门办企业、开放办企业”的要求,上海石化在2013年6月5日世界环境日之际,举办了首次公众开放日活动,由此拉开了公众开放日活动的序幕。之后,又探索形成了“聘请环保监督员”、“我爱科普夏令营”等特色项目。

为让社会公众更容易地获取活动举办的信息,上海石化顺应当前人们获取信息的方式,开发了公众开放日网上报名系统。系统以上海石化在线网站为依托,形成了“公告发布——网络报名——后台统计”的完整工作链和数据链,无论是单位或组织,还是个人,都可以在上海石化所属的网站、微信等媒体上获取活动公告,通过登录网站,或者利用手机扫一扫二维码,均可完成报名。

2016年4月22日,世界地球日之际,中国石化在9座城市、12家企业同时启动了“探秘智慧能源”公众开放日活动,上海石化成为首批试点企业。在中国石化的统一部署下,上海石化强化活动的品牌意识,进一步修改并规范解说词,增设有奖竞答互动环节,注重品牌标识的运用,使活动更加标准规范、富有趣味。

截至今年10月,上海石化共举办了公众开放日活动29期,近千人次进厂参观,其中包括社区居民、政府官员、人大代表、政协委员、在校师生等。通过眼见为实的参观,社会公众反映,他们看到了一个真实的上海石化,感受到了一个值得信赖的央企形象。(文图/胡拥军 张亮)

上海石化?:内涵发展打造一流企业

作者:

远眺上海石化储罐区,与碧水蓝天交相辉映

上海石化腈纶部、化工部俯瞰

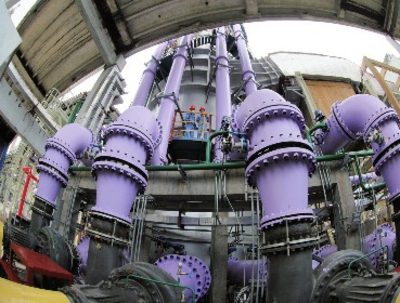

“一炉一塔”点火投用

上海石化热电部环保治理抑尘网

公众开放日