中国经济导报记者|邵鹏璐

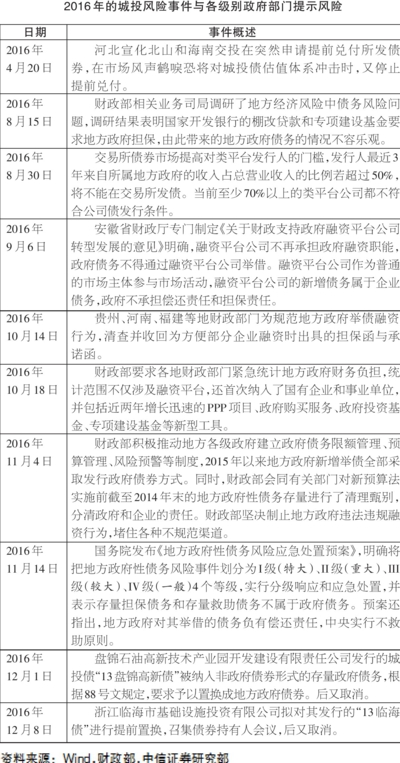

2016年以来债券市场违约不断,城投债虽然整体无忧但是仍然产生些许波澜。从2016年初债务置换导致的赎回风波,到后来的担保函事件,财政部紧急摸底地方债务,而后2016年11月14日国务院发布《地方政府性债务风险应急处置预案》,引发重磅一击,定义地方政府债务风险等级,并提出详尽的处理方式,延续43号文(即《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》)精神,即中央原则上并不兜底地方政府债务,各上级政府只有相应的指导与协调义务。

业内人士认为,按照当初财政部的安排,2017年应是地方政府债务置换的最后一年。未来,在基建稳增长以及扶贫补短板两条主线下,部分城投平台公司的职能和地位非但不会弱化,甚至会进一步强化。

中信建投证券分析师黄文涛指出,虽然此轮债务置换完成后平台债务的不确定性上升,城投债整体估值面临压力,但鉴于财政政策仍积极,公开市场债务的存量置换及增量化解空间尚未发生实质改变,对于城投基本面仍乐观。尤其是部分板块公益职能难于剥离,相比从时间上对新老城投债投资价值进行划断而言,区域经济财政实力、发行人企业性质等主体因素在甄别中将更为重要。这种介于时间判断和主体判断的预期差之间,存在投资价值挖掘。

不过,中金公司分析师姬江帆指出,2017年可能难以像2016年一样轻易地找到城投和房地产这类高安全性、择券难度不大且容易上量的大行业板块。城投和房地产2017年分别会受到地方债置换、销售及融资收紧的负面影响,虽然不一定会出现违约,但由于行业利差已经在市场过于一致的偏好下压至低位,未来板块估值反而面临调整风险,与其他行业的差异趋于融合。其他行业的利差排序基本与行业风险排序相匹配,强周期行业较高,弱周期行业较低,容易发现又能上量的大板块估值洼地会越来越难寻。

1、债务重整有法可依 各级政府资质进一步分化

2016年以来城投负面信息不断,信用资质边际似乎在变化,但城投信仰仍在。

2016年11月14日,《地方政府性债务风险应急处置预案》正式发布,里面包括了三大递进内容:第一,地方政府性债务风险级别判定;第二,分级响应和应急处置;第三,地方政府财政重整计划。

对于地方政府风险判定上,划分为I级(特大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般)4个等级:IV级,主要为单个县域债务违约;III级,省、区、市内两个县级债务违约,或单个县级债务违约过大;II级,省级地方债券3次流标,其下属辖区内10%~15%的市级、县级政府债务违约;I级,省级地方债券违约,其下属辖区内15%以上的市级、县级政府债务违约。

根据不同的风险等级,分级响应机制逐级向上一行政级别政府汇报:首先是实行债务重整计划;其次是可以申请由上级财政先行代垫偿还,事后扣回;再次可以向省级债务应急领导小组申请救助;最后是国务院可以对其提前调度部分国库资金周转,事后扣回。必要时国务院可以成立工作组进驻风险地区,予以指导和组织协调。

预案中对于危机处置之后的地方政府财政重整计划也做出了规定,地方政府债务重整从此“有法可依”,预计未来中央政府、地方政府的各级政府信用将会走向实质分化。重整计划强调拓宽财源渠道,优化支出结构。同时,该计划还在处置政府资产、申请省级救助、加强预算审查、改进财政管理方面提出了要求。

2、地方政府债务置换尤为重要 宏观影响边际逐渐减弱

新预算法与43号文之后的诸多文件表明,未来地方政府债务改革,一方面是将平台债务下沉到一般工业企业层次,另一方面是上浮到地方政府债券等类利率债的层次。所以,地方政府债务置换对于城投债的资质影响尤为重要,而2017年或作为地方政府债务置换的最后一年,很有可能意味着之后的财税改革可以轻装上阵,未来进展值得关注。

债务置换最早是在2014年10月发布的43号文中提及,为降低存量债务利息负担,以2013年政府性债务审计结果为基础,“对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务,各地区可申请发行地方政府债券置换”。

2015年5月开展了第一批额度为1万亿元的地方政府债务置换,6月又开展了第二批额度同样是1万亿元的债务置换。根据审计署2013年6月的审计结果,2015年到期且地方政府负有偿还责任的债务为1.86万亿元,2万亿元的规模可以刚好覆盖,但是若考虑到2014年的新增债务,可能还需1万亿元左右的规模。所以在2015年8月,财政部又下发了第三批额度为1.2万亿元额度的债务置换。至此2015年全年3.2万亿元规模的债务置换全部完成。

2015年12月26日,时任财政部长楼继伟表示,将用3年左右时间置换14.34万亿元地方政府存量债务。除去2015年已经置换的3.2万亿元规模,以及2016年刚刚置换完成的4.9万亿元规模,2017年还将置换剩余的6.2万亿元存量债务。

中信证券分析师刘斌认为,2017年或为地方政府债务置换最后一年,地方债务置换对于宏观社融增速与商业银行资产负债表的边际影响也逐渐减弱。

——降低政府利息负担压力。债务置换的推出基于以下3点原因:地方政府债务负担不断增加,还本付息出现困难;稳增长的财政支出压力;不断下滑的财政收入。从执行效果来看,将平均利率在8%左右的贷款、非标等置换成3%左右的地方政府债券,节约了地方政府的利息负担。据中信证券研究部宏观组匡算,若将14.34万亿元的地方债务全部置换,则每年节约利息6500亿~7200亿元左右。

——地方债务置换降低银行收入,提高银行资本充足率。地方融资平台的银行贷款一般是利率8%左右的1~3年期,地方债收益率一般为3%左右,平均期限6.5年。银行大量高收益、短久期的产品被低利率、长久期的债券置换,在银行业整体利润下行的情况下,对其进一步缩水。不过这也并非全是利空,银行在承受收益率损失的时候,还有以下两点获益:地方政府债券利息免征25%的所得税与6%的增值税,根据计算,冲抵后银行可增加收入5200亿~5900亿元;地方政府债券风险权重20%,而融资平台贷款风险权重为100%,可以提高银行的资本充足率。预计全部置换完14.34万亿元的银行贷款后,银行信用风险加权资产会降低10.76万亿元,累计提高资本充足率1.48个百分点。

——定向发行不会改变银行体系流动性,但是非全额由银行认购的公募发行会在某种程度降低广义货币M2增速。定向发行:银行将支行发放的平台贷款置换成总行的债券投资,账务调整在总行和支行之间,不影响银行体系流动性。公募发行:若公募发行置换的地方债仍由银行体系内机构购买,则只会改变不同机构之间的资产结构,对整个银行体系没有影响。但是公募发行的地方债并未全额由银行认购,若由其他非银金融机构认购,则相当于银行将自持债券卖给其他机构,其他机构利用自持现金或者银行存款购买债券,也就是由间接融资化为直接融资,也会从某种程度上降低M2增速。

地方债的大量发行会对M2和社融产生一定冲击。由于政府财政存款与M2放在中央银行的负债端,地方债与国债获得的资金既不属于贷款也不统计在社会融资规模中。平台公司通过信托、银行贷款、委托贷款、公开市场债券融资时,会直接或间接统计在社融和M2内,而通过发行地方债置换,则此部分社融和M2会注销掉,具体过程是:地方政府发行债券获得现金导致财政存款增加,银行对政府债权增加;财政替平台公司还债,财政存款减少,银行对企业的债权减少。

除此之外,刘斌还指出,债券类工具或成债务置换的主要对象。过去两年置换的品种主要为信托非标、银行贷款,并无公开市场债券,而3年置换期已到最后一年,剩余品种主要为置换难度最高的债券类品种。从近期多起公募债券公告尝试置换成地方政府债券来看,目前地方政府略有骑虎难下之势,如何能完成置换指标,考验后续政府智慧。

债务置换完毕后,介于政府信用和一般工业企业的平台债务模糊定位将会渐行渐远,公益平台债与工业平台债将会继续分野。从政府的担保力度上看,产业债<工业平台债<公益性平台债<地方政府债,从自身现金流上看,产业债>工业平台债>公益平台债。随着基建发力,公益性平台短期信用资质仍然无忧,而一些工业成分占比较多的平台,地方政府的隐性担保将会渐行渐远。

3、财政与3PPP发力地方基建 城投平台仍为投融资主体

2017年我国经济整体下行压力犹存,货币政策总体稳健的基调料将不变,财政政策将精准发力,预计赤字规模将扩大,赤字率也将适度提高。2016年10月28日召开的中共中央政治局会议明确指出,2016年四季度要有效实施积极的财政政策,这也表明2017年财政政策的基调。根据中信证券研究部宏观组预测,2017年财政赤字规模将进一步上升到2.8万亿元左右,赤字率约3.3%。2017年赤字结构中至少有1万亿元安排给地方政府。

财政收入结构上,一般公共预算收入增速2016年较2015年明显下滑,预计2017年难以好转。受房地产销售回落、投资意愿不足及调控政策的影响,2017年土地财政收入预计零增长或负增长。财政整体获取收入的能力已受到较大限制。

财政支出结构上,受经济下行压力大、财政收入明显下滑的制约,财政将精准发力,压缩非刚性支出势在必行,且仍然会向薄弱环节(医疗、社保、环保等民生相关领域)倾斜投资支撑经济增长。2017年基建投资将肩负起经济稳增长的重任,成为财政支出的重要去路。

PPP模式迅速发展,广义的社会资本或将成为城投公司、地方政府之后的第三大基础设施投融资主体,能够在一定程度上分担财政压力。截至2016年9月,含识别、准备、采购、执行4个阶段在内的PPP项目总额达12.46万亿元,1~9月累计增长53.64%,已识别项目(准备、采购、执行、移交阶段项目)金额达5.93万亿元,累计增长46.06%,落地项目金额(已识别项目金额×落地率)达1.54万亿元,累计增长219.88%。

但是考虑到实际落地项目、相关配套法律等,PPP角色仍待观察。叠加地方政府收入预计今年增速降低,地方政府对基建投资的资金投入和带来的区域经济增量十分有限。因此,2017年城投公司仍为最主要的基建投融资主体。

业内人士指出,2017年或是地方政府债务置换的最后一年,平台债务进行资质上浮与下沉的分割将迎来阶段性进展,一些工商企业成分较大的平台资质将会难以得到支持,不排除有一定违约风险,既有可能是流动性紧张带来的“技术性违约”,也有可能是真正的实质违约。

2017年的债务置换很有可能走向公募债券,而这将会比银行贷款、信托资金的置换要复杂很多,涉及多方博弈。2016年4月河北宣化北山和海南交投申请提前兑付所发债券后虽然未果,“13盘锦高新债”、“13临海债”置换地方债券也告一段落,但是不排除2017年有一些其他形式的债务置换安排,需关注靴子落地对城投债估值体系冲击。

刘斌指出,综合来看,2017年的平台债务会出现一些风险事件,主要会在一些定位模糊、主营业务介于公益平台与工业企业平台之间的类型,但是实质违约的可能性还得等到2018年,中期之内有一定估值风险但实质确认的损失风险并不大。

地方债务置换或是最后一年 城投仍将挑基建投融资重担

作者:

邵鹏璐

资料图片