中国经济导报记者|蔡若愚

党的十九大报告提出,“加强和创新社会治理”,“打造共建共治共享的社会治理格局”。同时,“社会治理”被放入“两阶段”目标中,要求到2035年,现代社会治理格局基本形成,社会充满活力又和谐有序;到本世纪中叶,实现国家治理体系和治理能力现代化。

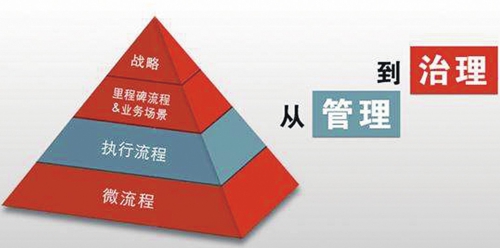

“社会治理”一词出现在中央文件中的时间其实并不长。2013年,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中首次提出“社会治理”理念,并用约千字篇幅阐述了“创新社会治理体制”。在此之前,与“社会治理”相对应的语境应是“社会管理”。从“社会管理”到“社会治理”,再到如今明确加上“共建共治共享”的定语,社会治理迈入了一个新阶段。中国宏观经济研究院社会发展研究所所长、研究员杨宜勇认为,中国社会治理在“十三五”时期及此后相当长一段时间内所要解决的一个核心问题,是如何在经济新常态条件下通过全面的社会治理创新来实现社会系统的现代化改造,从而内在地支撑国家现代治理体系以及增强国家现代治理能力。

从“社会管理”到“社会治理”,并非简单一字之变

追溯“社会治理”的诞生,学界普遍认为,出处源自2013年党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称“《决定》”)。《决定》指出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。对“治理”的新要求,推动了“社会治理”这一新执政理念的产生。

中国社会科学院社会政策研究中心秘书长唐钧指出,在此之前,与之相类似的一个概念是“社会管理”。据其考证,2002~2003年,“非典”给党和政府乃至整个中国社会带来的极大震动,使得2004年“社会管理”一词首次亮相于十六届四中全会的决定中。但也有学者指出,早在1998年《关于国务院机构改革方案的说明》中,就出现了“社会管理”一词。

不过,长期以来,“社会管理”在现实中的运用似乎更多与“维稳”相联系,也逐渐与学界界定的“社会管理”概念有所偏离。实际上,后者所说的“社会管理”,已经暗含了“社会治理”之意。

上世纪90年代,联合国全球治理委员会列出了“治理”概念的4个特征:其一,治理不是一套规章条例,也不是一种活动,而是一个过程。其二,治理的建立不以支配为基础,而以调和为基础。其三,治理同时涉及公、私部门。其四,治理并不意味着一种正式制度,但确实有赖于持续的相互作用。

就这4个特征,唐钧提炼出了“治理”的4个关键词,即“过程”、“调和”、“多元”和“互动”。由此推至“社会治理”概念,他认为不妨界定为:在社会领域中,从个人到公共或私人机构等各种多元主体,对与其利益攸关的社会事务,通过互动和协调而采取一致行动的过程,其目标是维持社会的正常运转。

对照此次党的十九大报告中关于“社会治理”的表述,会发现“社会协同”、“公众参与”、“政府治理和社会调节、居民自治良性互动”等表述,都与“治理”特征相契合。

中共中央党校教授谢志强认为,“社会管理”变为“社会治理”,并非简单的“一字之变”,它反映了在治理主体、治理方式、治理范围、治理重点等方面的明显不同,是对改革开放和社会主义现代化建设新时期我们党处理社会问题、解决社会矛盾所取得经验的深刻总结,集中反映了以习近平同志为总书记的党中央在我国社会建设方面取得的重要理论与实践成果。

从党的十八大到党的十九大,社会治理迈入新境界

在跨越了认识上的一大步之后,虽然适逢中国经济进入“新常态”,面临着增长速度进入换挡期、结构调整进入阵痛期、前期刺激政策进入消化期,但在社会治理方面,十八大以来却取得了重大新进展。

国务院研究室原主任魏礼群总结十八大以来社会治理新进展,从思想上来看,主要体现在习近平提出的一系列相互联系、相互贯通的治国理政新理念新思想新战略,包括人民中心论、民生为本论、公平正义论、法德共治论、体制创新论、不忘本来论、群众工作论、基层重心论、总体安全论和党的领导论;从实践上看,主要体现在从各领域系统治理到城乡社区治理的大力度全方位地深入推进,包括筑牢改善和保障民生工程、推进社会治理基础性制度改革创新、构建国家安全体制、健全公共安全体系、加快社会诚信制度建设、加强城乡社区治理、促进社会组织健康发展、创新社会治理方式、加大环境保护与治理力度和全面加强党对社会治理的领导等。

基于这些思想创新和实践创新,魏礼群认为,我国已经开拓了中国特色社会主义社会治理的新境界。

如今,距离《决定》发布已进入了又一个5年,如果说《决定》首次提出社会治理新理念时,尚在探索科学有效的社会治理方式,那么到了党的十九大报告,则已经明白无误地提出了这种方式——共建共治共享。

杨宜勇认为,党的十九大报告在社会建设领域至少有10个亮点,其中首要的就是对形成现代社会治理格局给出了路线图,即在“两阶段”目标中,第一阶段的2020~2035年间,基本形成现代社会治理格局,社会充满活力又和谐有序;第二阶段的2035至本世纪中叶,实现国家治理体系和治理能力现代化,成为综合国力和国际影响力领先的国家,全体人民共同富裕基本实现,我国人民将享有更加幸福安康的生活。

这其中,“关于打造共建共治共享的社会治理格局,习近平总书记强调要加强社会治理的制度建设。”杨宜勇对中国经济导报记者解释说,这意味着我们既要加强预防和化解社会矛盾机制建设,又要培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。

从创新到全面创新,实现社会系统的现代化改造

从社会治理理念提出至今,基本上在围绕3个问题做文章——治什么?谁来治?怎么治?

如今看来,“谁来治”是最没有疑问的。从党的十八大报告到党的十九大报告,都在强调“多元治理”——党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。

“治什么”,不断拓展内涵与外延。谢志强认为,社会治理的内容可以归纳为“两平一调”:一是“平台”建设,包括建立社会治理新格局新体制,建立和完善社会组织与社区平台;二是“平安”建设,涵盖社会治安、应急机制、国家安全建设等领域;三是“协调”好3个关系,即主导与主体、维稳与维权、法治与德治的关系。

据其调研观察,目前在各地的实际工作中,日常的社会治理主要是两个方面,一是平安建设,二是保底工作。前者主要涉及政法委、公检法和信访部门;后者则主要由民政、社保等部门负责。“作为相对独立的社会治理体系,应该有更丰富的内涵,包括‘两平一调’,具体内容可以随情况的变化增减,但大的框架应当相对固定。”谢志强说。

具体到今年社会治理创新的内容,杨宜勇告诉中国经济导报记者,今年的《政府工作报告》对如何创新社会治理进行了部署,其中3个新亮点值得关注研究与认真落实:一是着力健全基层群众自治制度,加强城乡社区治理;二是加快社会信用体系建设,重在形成诚信守法的长效机制;三是大力整治社会治安突出问题,全方位提高人民群众的安全感。

“怎么治”,与多元治理相对应,在确立正确价值导向的基础上,社会治理也要多管齐下,这也尤其考验创新力。“作为国家治理的一个子系统,中国社会治理在”十三五“时期及此后相当长一段时间内所要解决的一个核心问题,是如何在经济新常态条件下通过全面的社会治理创新来实现社会系统的现代化改造,从而内在地支撑国家现代治理体系以及增强国家现代治理能力。”杨宜勇说。

所谓全面的社会治理创新,需要在理念、体系、机制、能力上均有所创新,并最终推进社会系统的现代化改造。具体来说,理念上坚持以人民为中心的发展观,实现法治、自治与共治三者的统合,推进社会治理理念现代化;体系上切实转变政府职能和落实政社分开,构建政府与社会协同共治的现代社会体制,推进社会治理体系现代化;机制上优化政府权力运行机制,社会组织培育与监管并举,强化基本公共服务供给,完善法治保障,推进社会治理机制现代化;能力上加强执政党的政治领导能力、常态治理能力、应急管理能力和安全保障能力四大基础性能力建设,推进社会治理能力现代化。

值得注意的是,杨宜勇特别强调,对于拥有强政府历史传统的中国而言,无论从与自身文化传统相似的、成功实现后发国家赶超的新加坡经验看,还是从与自身大国治理需求相近的美国社会转型经验看,“强政府、强社会”必然是当代中国推进社会治理现代化的最优目标模式。“换言之,从国家与社会关系的角度看,所谓社会治理现代化,并不是要削弱政府本有的强大自主性、资源动员与社会控制能力,而是通过发挥政府强有力的作用更加有力地推动做强做大社会,使社会成为一个理性自律、自主自立、自助自治的社会。”

共建共治共享:中国社会治理进入2.0时代

作者:

蔡若愚

资料图片