崔立勇

摄影记者的镜头刚刚离开参加高考的莘莘学子,马上又移向了北京市西三旗街道冶金研究院社区的老楼加装电梯。老楼加装电梯是对老年人的关爱,关系着每个人的将来,正日益上升为全国性的民心工程。

我们关注老楼加装电梯,希望看到老旧小区越来越多的电梯和居民越来越多的笑脸。不仅如此,我们更将加装电梯视作镜子,希望通过这面镜子看到我国社会发展的方方面面。

关注电梯是在关注老龄化。

我国在20世纪末进入老龄化社会,截至2018年底,60岁及以上老年人口达到2.49亿人,占总人口比重17.9%。有预测显示,到2030年,中国60岁及以上人口比重将达到25%,2050年或达到35%。

众所周知,加装电梯获益最大的是老年人。关注电梯,是因为我们知道许许多多老年人真真切切的困难和需要。有了电梯,他们就可以每天安安心心去市场买菜,去公园遛弯,反之则会心里发憷,精心盘算如何减少靠腿爬楼的次数;坐轮椅等行动不便的老人,电梯决定了他们有没有机会走出家门;身体有恙的老人,电梯又是他们快速方便前往医院的不可或缺的工具。

对老人的态度就是社会文明的高度。难忘那张照片,在武大人民医院东院,援鄂医疗队的医生在护送一名患重症新冠肺炎的87岁老人做CT的途中,停下来陪老先生一同欣赏落日余晖。

面对中国老年人口数量的快速增长,面对老龄化这个似乎抽象的概念,坐而论道更要起而行之,每个人都应该思考究竟能为此做些什么。

很多发达国家已经为老龄化作出了细致入微的应对设计。一家日本企业的技术人员曾告诉记者,在日本的老年公寓房间,电源插座在装修之初的位置就很高,老年人使用时无须弯腰低头;安装了微型电动装置的勺子也受到欢迎,尽管老人拿勺柄的手不停颤抖,但是勺头却能保持基本稳定,老人自己吃饭成为可能。

老龄化扑面而来,我们从其他国家汲取经验,青年人也可以发挥自己的才能有所贡献。“老吾老以及人之老。”孟子说,先孝敬自己的父母,进而关心别人家里的长辈。如今,我们关心别人之老,也是在关心自己的老年生活质量。

面对老年,没有高低贵贱之分,只有先后早晚之别。迈向老年的表针转速超过大多数人的预料。如同财务专家的提醒,人过40岁即要考虑养老储备,想办法在社保养老金外积蓄其他资产。

加装电梯是全社会为老龄化所作出的种种努力中的代表。能否从容而优雅地老去,取决于一个人的自身条件,也离不开整个社会在众人共同不懈的努力下取得什么样的进步。

关注电梯也是在关心“经济账”。电梯虽好,但不是想装就能装,必须满足建筑、消防、电气等领域的诸多“硬杠杠”。在中国很多城市,老旧小区大多先天条件不足,楼间距本就不大,加装电梯有时难以满足现实规定要求。

同样重要的是,电梯不是凭空而起,毋庸讳言是要花钱的。加装电梯不能纸上谈兵,好事要办好,我们更关注怎样能办成。

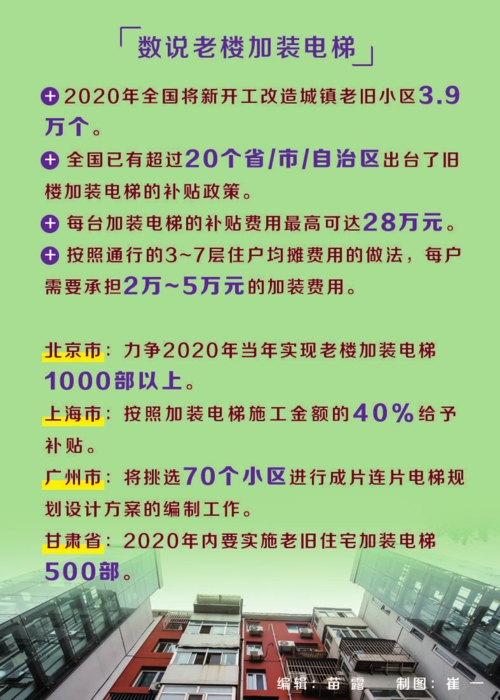

各地正在花大气力推动,也拿出市区两级财政资金进行补贴。全国多个城市的加装电梯补贴为10万元左右,上海的补贴今年已提高到最高28万元。尽管如此,包括勘测、设计、土建和电梯的所有费用,一部也需要30万~50万元,这也意味着其中一些乃至大部分费用需要居民来负担,各户平均要一下子拿出数万元。

一位电梯企业的技术人员告诉记者,目前之所以更多采用玻璃幕墙电梯,一方面是为了减小对住宅采光的影响,另一方面也是因为玻璃比砖石结构造价稍低,可以降低成本。

不能忽视,加装电梯不是“一锤子买卖”,使用费用也是绕不开的话题。作为特种设备的电梯的保养和修理费用,更与电梯运行安全直接相关。

电梯千般好,还需一笔账。加装电梯涉及家家户户的切身利益,各家情况不一,众口确实难调。加装电梯这件事,要的不是面子,而是让每户居民清楚钱从哪里来花到哪里去,如此方能明明白白安装,高高兴兴使用。

关注电梯就是关心“市场”。

冶金研究院社区加装的电梯的使用方法是“刷卡”,交了钱的居民可以通过刷卡乘坐电梯。

这启发我们,当电梯的加装和使用遇到难题,不妨多些“市场”的思维。经济学家樊纲说,市场经济机制是人与人自愿交易基础上协调人们相互关系的社会规则,有时候依赖少数“专家”不如交给市场解决。

一个小区算账的好办法不一定就是另一个小区的灵丹妙药。一个两口之家与一个七八口的大家庭,在各自承担电梯加装和维保费用上,也不太容易彼此满意。此时科技则可以帮助拓宽思路,“谁用谁交钱”“多用多交钱”在大数据等技术的加持下并非难事,电梯完全可以像公交车一样刷卡计费,甚至进一步引入人脸识别等手段,以往千头万绪的麻烦用公平交易的方式迎刃而解。

老楼加装电梯在中国是巨大的市场,社会力量也正在加入。多个城市采用代建租用的电梯加装模式,由第三方公司全额垫资建设,之后由其经营管理若干年,居民按照约定交纳租赁使用费。采用这种模式,居民不付电梯加装费,但从长期看运营公司按期足额收到费用却存在风险,还需要经过市场的考验。

中国在运行的电梯设备超过700万台,生产企业年出货量接近90万台,接近全球80%的份额。电梯企业拥有丰富的经验。在加装电梯过程中,电梯企业的作用常常被忽视,我们不妨多听听他们的声音。

加装电梯离不开市场的力量,让电梯企业等市场主体展开充分的竞争,从中获取适当的利润,有利于居民更快更实惠地用上电梯。

关注电梯,更是在关心社会治理的前进步伐。

老楼加装电梯是典型的“看起来很美现实很难”的工作。居民意见不统一的现象时有发生,不同楼层的业主诉求各异。

各地加装电梯的门槛不尽相同。早些时候,加装电梯必须经过所有居民签字同意。之后多数地方开始放松条件,本单元或本幢楼2/3住户同意就可以申请,但是同单元其他住户有明确的反对意见则不能安装。

北京海淀区知春路东里一位居民介绍,8号楼总共5个单元,只有4单元和5单元顺利装上了电梯,另外几个单元由于少数居民的反对而未能安装。一位老人拉着摄影记者的手说,大多数居民都想装,但是个别低层住户不同意,因此电梯梦难圆。

加装电梯的背后往往藏着数不清的真情和奉献。西三旗街道冶金研究院社区党委书记谢萍告诉摄影记者,这里的居民大部分都是老街坊,能够互相理解,普遍也有大局意识。少数居民担心噪声采光等问题,社区介绍相关政策,反反复复做了很多工作,特别是说明已经安装电梯小区的具体案例,消除了居民的顾虑。

加装电梯需要广泛征求民意,解决复杂的权益纠纷,不仅要求提高各级政府的现代治理能力,也需要创新基层社会治理方法。找准各方利益的平衡点,兼顾各方诉求,让各方公平合理承担各自的电梯加装和使用费用,才有可能在各方博弈中获得突破,实现居民的美美与共。

与此同时,加装电梯绝非政府的大包大揽,居民平等地积极参与自主谋划同样是成败的关键。只有居民都拥有共建共管共享的自治意识,耐心地民主协商,加装电梯才不致陷入僵局。事实上,在各种各样的事情上,如何心平气和地高效率讨论问题,我们都仍在学习的路上。

每一部电梯当思来之不易,此时更需要管理部门尽可能简化手续缩短流程,在加装电梯上也让居民“最多跑一次”甚至“一次也不用跑”。同时,专业的事还需要更多专业的人,提供包括各种电梯型号和费用的比对方案,让居民多做选择题别做问答题。

理解、包容与帮助,这是老楼加装电梯的必要条件,也是对老龄化和整个社会的应有态度。

老楼加装电梯,我们到底在关注什么?

作者:

崔立勇

北京市海淀区西三旗街道冶金研究院社区,小营东路5号院3号楼3个单元老楼加装的新电梯正式运行。

西三旗街道冶金研究院社区的电梯实行“谁用谁交钱”原则,交了钱的居民可以刷卡乘坐电梯。

老楼加装电梯需要广泛征求整幢楼业主的意见,消除大家对采光、噪声等问题的疑虑,同时也特别需要得到低楼层业主的理解支持。

老楼加装电梯,更多采用玻璃幕墙电梯,主要是考虑降低对住宅采光的影响,同时也可降低成本。

北京市海淀区知春路8号楼总共有5个单元,目前只有4单元和5单元安装了电梯,其余单元由于一些业主反对而未能安装。

加装电梯是许多老年人的迫切需要,有了电梯,他们就可以每天安安心心去市场买菜,去公园遛弯,反之则会对上下楼心里发憷。

(本版照片由中国经济导报记者 苗露/摄)